.webp)

西新井のいえ

60代夫婦の終の住処とするための改修。夫婦の個室をできるだけ離して設けるという要望に対し、設計者である娘は、かつての住まいでの庭を介した夫婦の関係性に着目。庭を介して距離を取りつつ関わりあう様子を読み取り、設計に反映。必要十分な個室を確保しつつ、バルコニーをジグザグに拡張し、視線や動線が時間を横断して交わりうる庭的空間を再構成。夫婦の距離感を尊重しながらも関係を繋ぐ住まいを目指した。

60代の夫婦が長年暮らした自宅近くに所有する鉄骨造2階建ての建物を改修し、ふたりの終の住処とする計画。1階の親族が営む歯科医院を残したまま、1階玄関と2階全体をスケルトンにして、南側を除いた既存外壁及び鉄骨の骨格を活かした改修を行った。

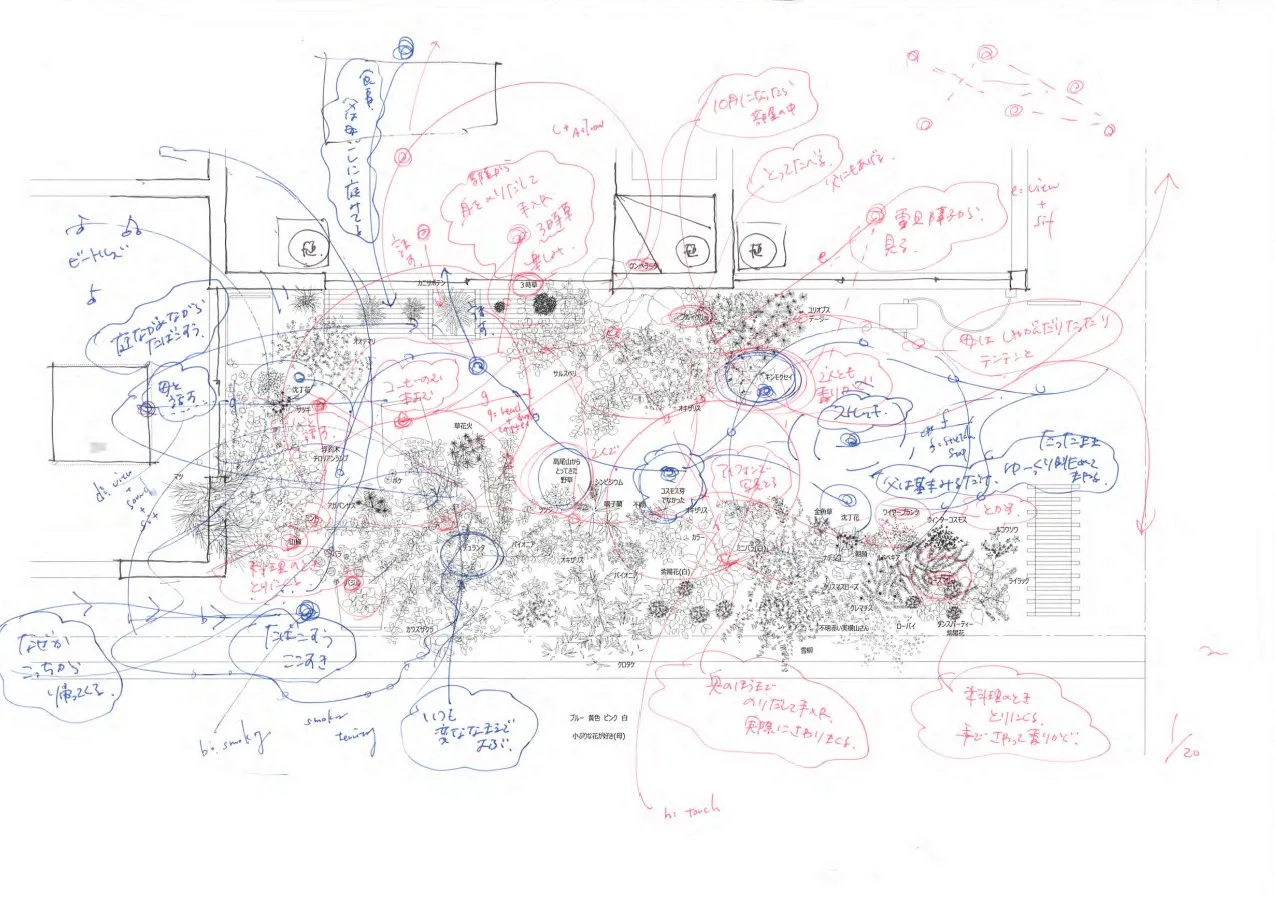

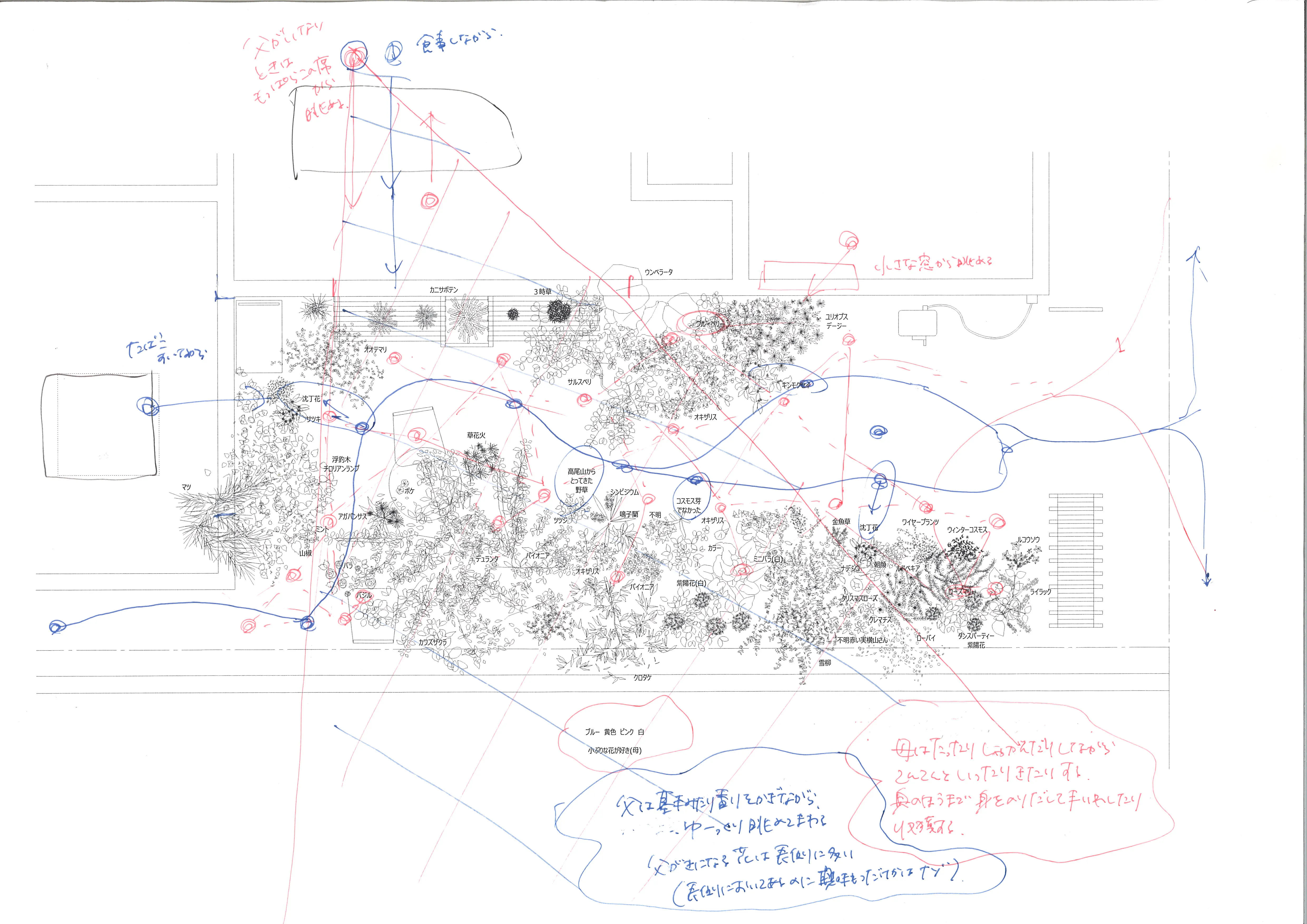

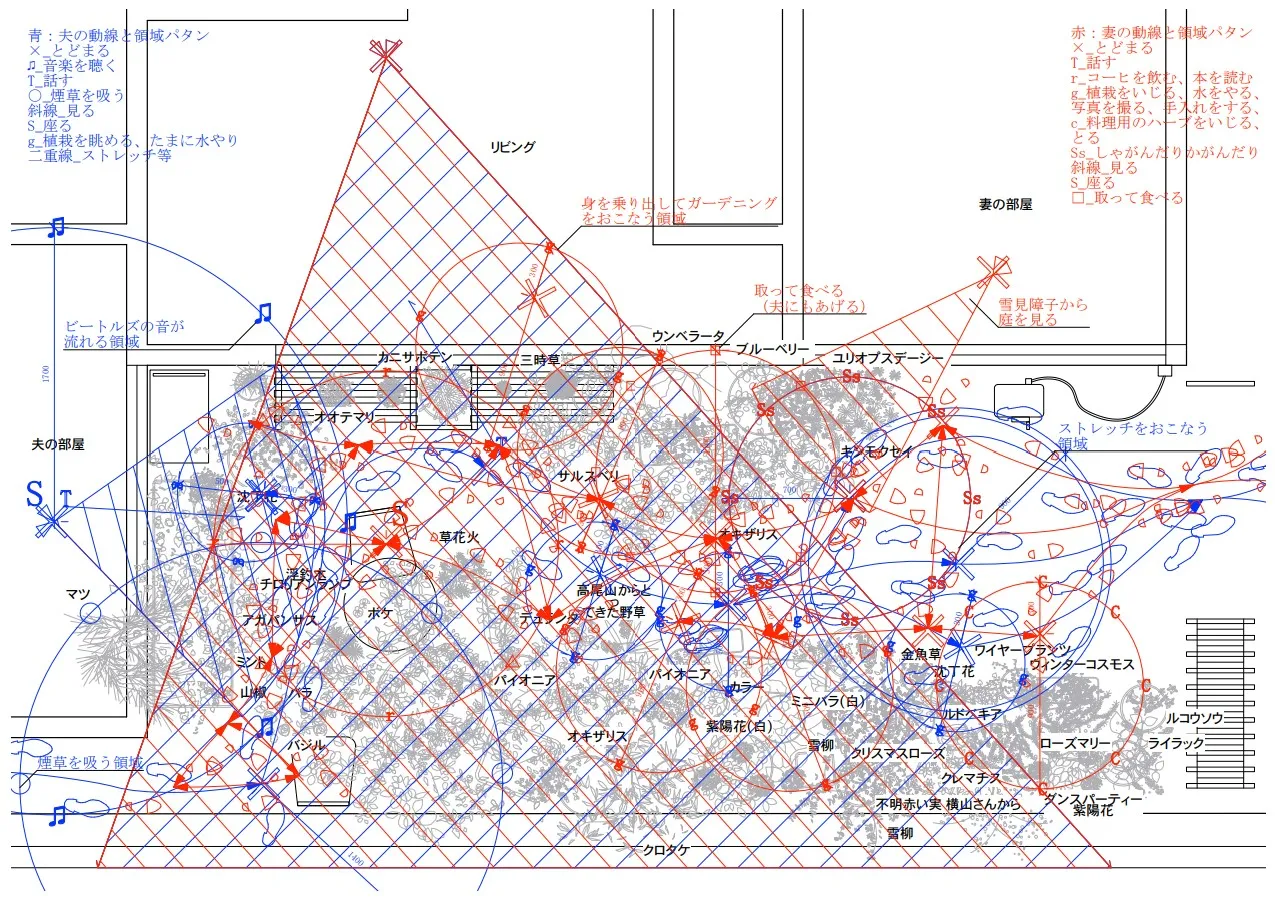

当初からの主な要望は、夫婦それぞれの個室を離して設け、日常的に互いの生活がなるべく重なり合わないようにすることで、同じ空間を共有することには重きが置かれていなかった。一方で、施主の娘である設計者のひとりが、元の住まいにおいてふたりと暮らしながら参与観察を行う中で、庭がふたりを緩やかに繋ぐ緩衝帯のような存在であることが分かった。

“母にとって庭の草木の手入れが日々の生きがいだった。父も緑に囲まれて一服したりストレッチをすることが習慣だった。”

“母が買い物に出かけている間に、父は庭でたばこを吸いながら水やりをした。帰ってきた母は、濡れた地面や草花を見て、父が水やりをしたことを察していた。”

“父は、気が向くと鉢植えに種をまいた。母はいつのまにか芽を出したコスモスを大切に育てていた。”

“庭に面した自分の部屋で過ごす父と、庭で草いじりをする母は、網戸越しに少しだけ会話することがあった。その声は部屋の中で稀に聞こえる話し声より幾分か穏やかだった。“

ふたりは一緒に庭で過ごすことはないものの、庭を介して互いの気配を察し、時間を超えて関わりあっていた。

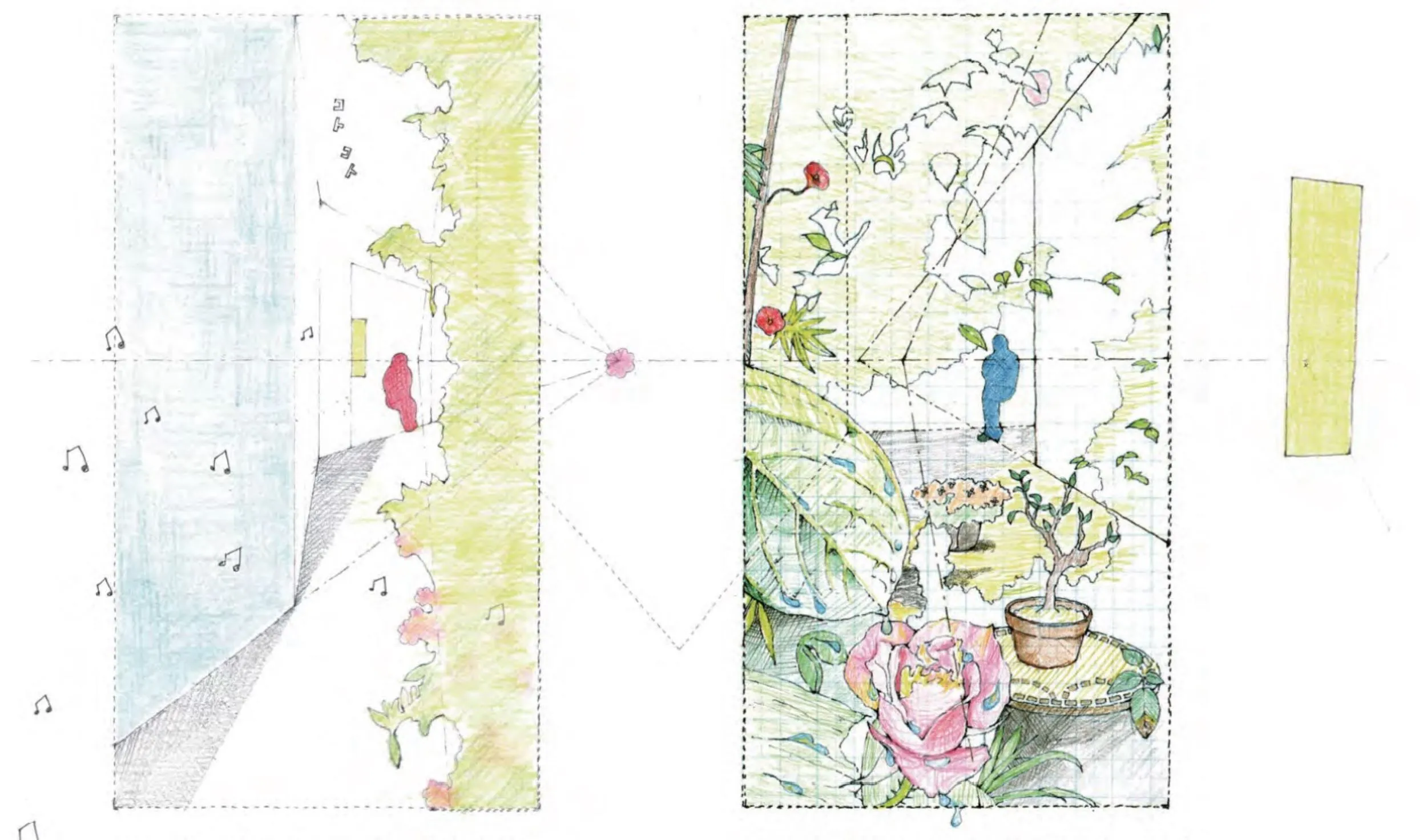

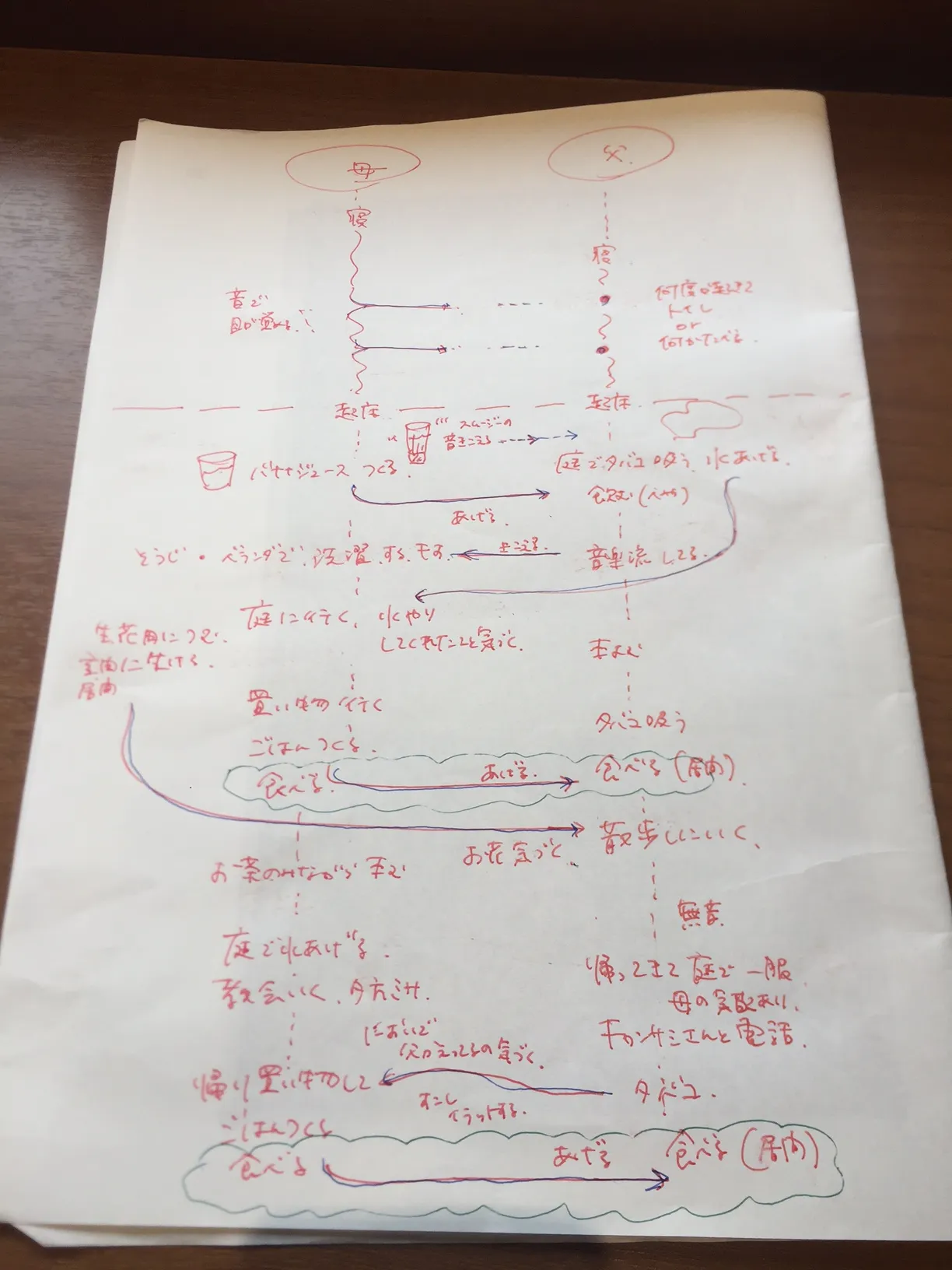

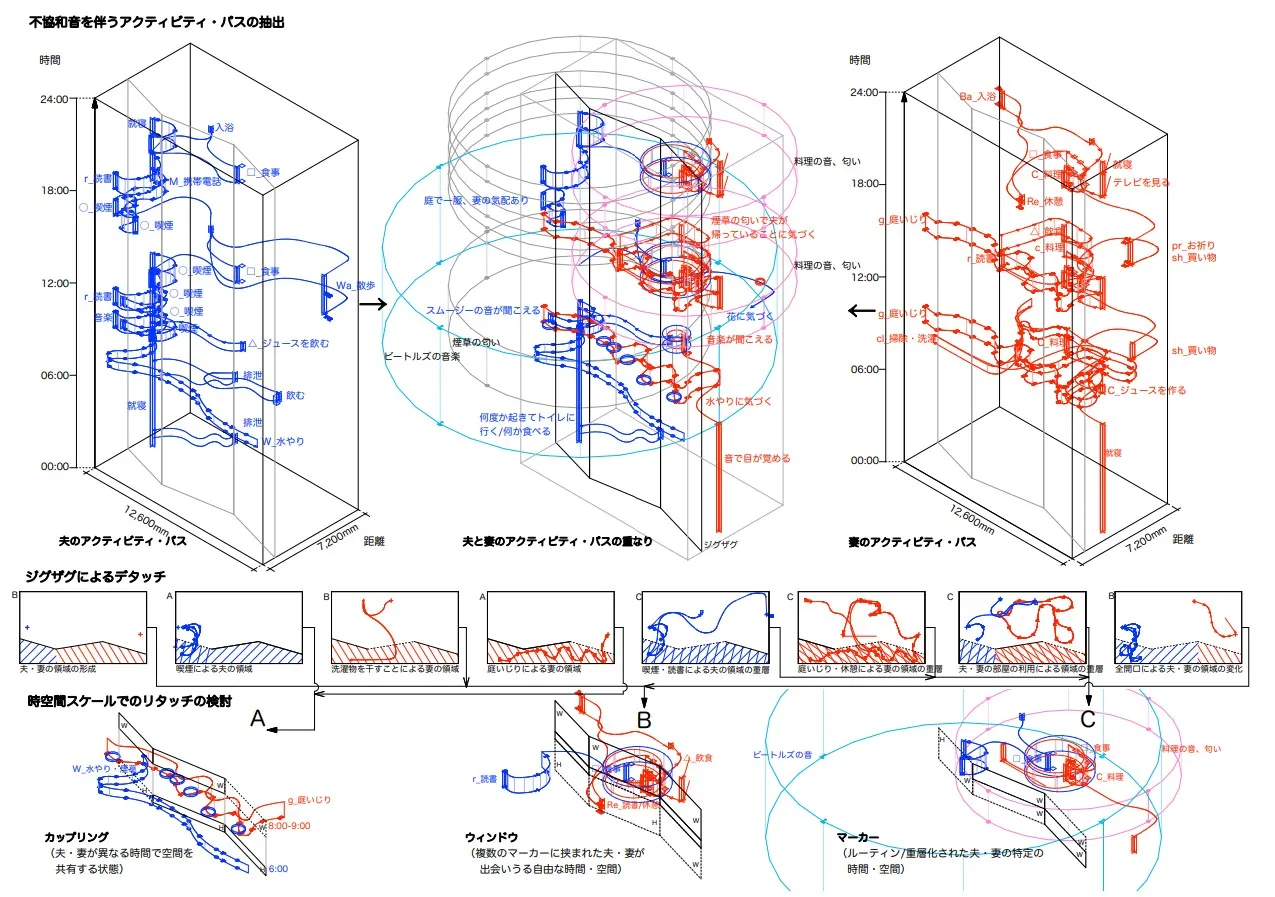

このような、他者に見えにくい個々人の関係性を住宅計画の中で捉えるのは難しい。一見素通りしてしまいそうなふたりの日常を生のまま捉え、住宅計画へと定着させる手法として、異なる時間―空間とそこでの人の関わりを横断して記述することができる時間地理学を援用した。

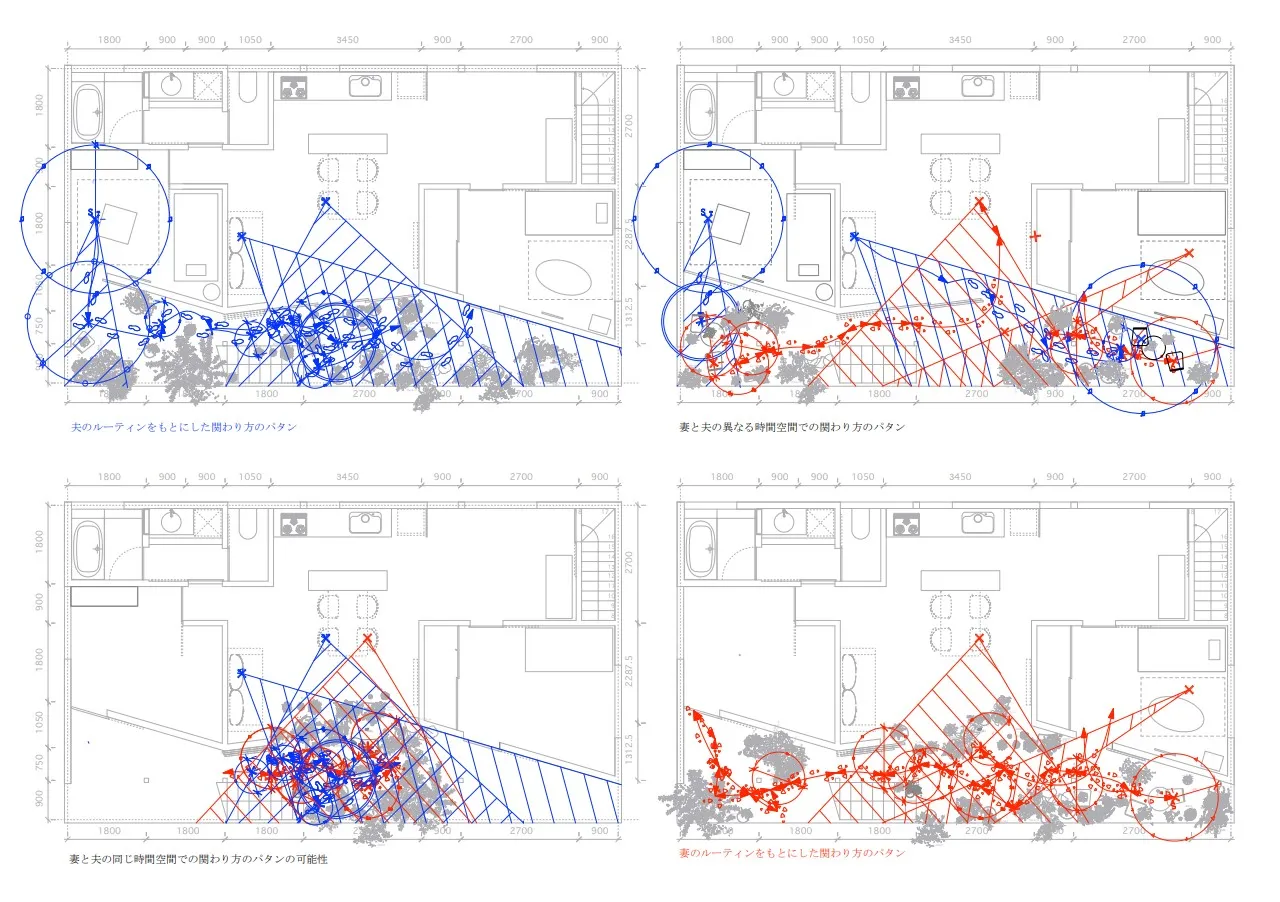

具体的には、ふたりの、元の住まいにあった庭での活動や日常的なタイムラインを元に、夫婦の行動パタンを既存建物の時間―空間へ記述し、ふたりの現状の距離感と時間と共に移ろう関係性を計画へと転写していった。

実際の設計では、それぞれに必要十分の個室を確保することで、デタッチ(分離・維持)された個々の領域を形成しながら、南側にあった奥行の浅いバルコニーを内部深くまでジグザグ状に拡張することで、夫婦の動線や視線の関係性をリタッチ(加筆・修正)し、お互いの領域が緩やかに繋がる時間―空間としての庭を再構成している。

長年連れ添った夫婦の日常には、蓄積された不協和音も潜んでいる。その不協和音を取り除くのではなく、また無関係なものとして捨象するのでもなく、そこにあるものとして受け入れる終の住処を目指した。

Read more

Read less

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)

西新井のいえ

60代夫婦の終の住処とするための改修。夫婦の個室をできるだけ離して設けるという要望に対し、設計者である娘は、かつての住まいでの庭を介した夫婦の関係性に着目。庭を介して距離を取りつつ関わりあう様子を読み取り、設計に反映。必要十分な個室を確保しつつ、バルコニーをジグザグに拡張し、視線や動線が時間を横断して交わりうる庭的空間を再構成。夫婦の距離感を尊重しながらも関係を繋ぐ住まいを目指した。

60代の夫婦が長年暮らした自宅近くに所有する鉄骨造2階建ての建物を改修し、ふたりの終の住処とする計画。1階の親族が営む歯科医院を残したまま、1階玄関と2階全体をスケルトンにして、南側を除いた既存外壁及び鉄骨の骨格を活かした改修を行った。

当初からの主な要望は、夫婦それぞれの個室を離して設け、日常的に互いの生活がなるべく重なり合わないようにすることで、同じ空間を共有することには重きが置かれていなかった。一方で、施主の娘である設計者のひとりが、元の住まいにおいてふたりと暮らしながら参与観察を行う中で、庭がふたりを緩やかに繋ぐ緩衝帯のような存在であることが分かった。

“母にとって庭の草木の手入れが日々の生きがいだった。父も緑に囲まれて一服したりストレッチをすることが習慣だった。”

“母が買い物に出かけている間に、父は庭でたばこを吸いながら水やりをした。帰ってきた母は、濡れた地面や草花を見て、父が水やりをしたことを察していた。”

“父は、気が向くと鉢植えに種をまいた。母はいつのまにか芽を出したコスモスを大切に育てていた。”

“庭に面した自分の部屋で過ごす父と、庭で草いじりをする母は、網戸越しに少しだけ会話することがあった。その声は部屋の中で稀に聞こえる話し声より幾分か穏やかだった。“

ふたりは一緒に庭で過ごすことはないものの、庭を介して互いの気配を察し、時間を超えて関わりあっていた。

このような、他者に見えにくい個々人の関係性を住宅計画の中で捉えるのは難しい。一見素通りしてしまいそうなふたりの日常を生のまま捉え、住宅計画へと定着させる手法として、異なる時間―空間とそこでの人の関わりを横断して記述することができる時間地理学を援用した。

具体的には、ふたりの、元の住まいにあった庭での活動や日常的なタイムラインを元に、夫婦の行動パタンを既存建物の時間―空間へ記述し、ふたりの現状の距離感と時間と共に移ろう関係性を計画へと転写していった。

実際の設計では、それぞれに必要十分の個室を確保することで、デタッチ(分離・維持)された個々の領域を形成しながら、南側にあった奥行の浅いバルコニーを内部深くまでジグザグ状に拡張することで、夫婦の動線や視線の関係性をリタッチ(加筆・修正)し、お互いの領域が緩やかに繋がる時間―空間としての庭を再構成している。

長年連れ添った夫婦の日常には、蓄積された不協和音も潜んでいる。その不協和音を取り除くのではなく、また無関係なものとして捨象するのでもなく、そこにあるものとして受け入れる終の住処を目指した。

Read more

Read less

2018

Pre-company work

Location:

Tokyo, Japan

Client:

Private

Status:

Built

Program:

Residence

Team

Design: Mire Kan

Collaborators

Design: Tamao Hashimoto

Design: Kei Shiraishi

Construction: HIGH COLLAR

Photographer: Kazuyuki Okada