蹴上のいえ

2つの家屋が最低限の手間で接合された既存建物や周辺環境の潜在的な価値を再発見し、設計者の自邸、オフィス、店舗、ゲストハウスという複合的な機能をもった住居へと改修する試みである。階段を中心とした各区画への回遊性が、元の増築による風通しの悪さを改善し、時にプライベート/ゲストなど複数の関係性を自由に結ぶ道となり、時に障子のような仕切りによって実体のある住まいとなる。120㎡という面積の中で多様な機能を持たせつつ空間の可変性を追求した住居の提案である。

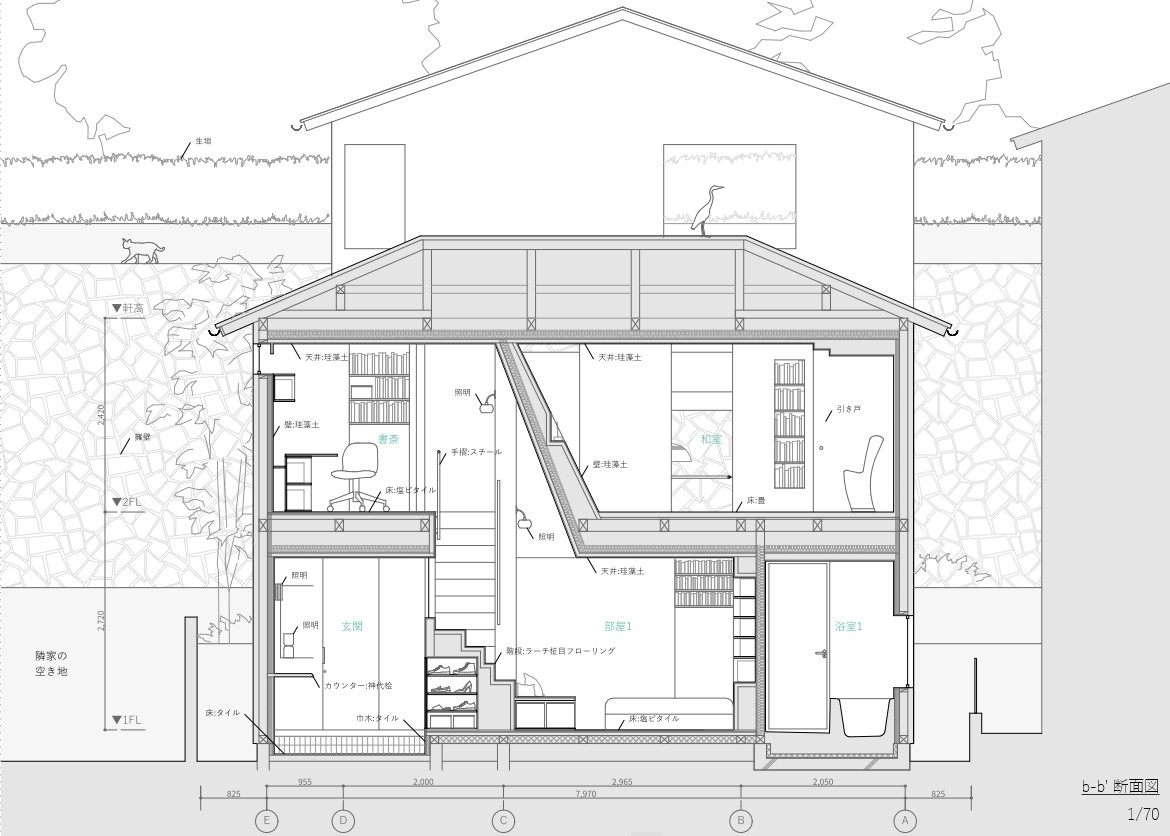

敷地は住宅地でありながら、背面には高い擁壁、隣地の庭園、山の緑が続く、都市と自然が隣接する場所にある。既存建物は傾斜地に建つ2つの家屋が連結された独特な骨格を持ち、特に接合部は厚い壁で分断されていた。私たちは、この一見敬遠されるような既存建物と周辺環境の潜在的価値を再発見するため、現場で解体をしながら暮らし、限られた面積の中で私たちが求める住居、オフィス、ゲストハウス、店舗という複数の機能を融合させ、柔軟な可変性を持たせることを目指した。

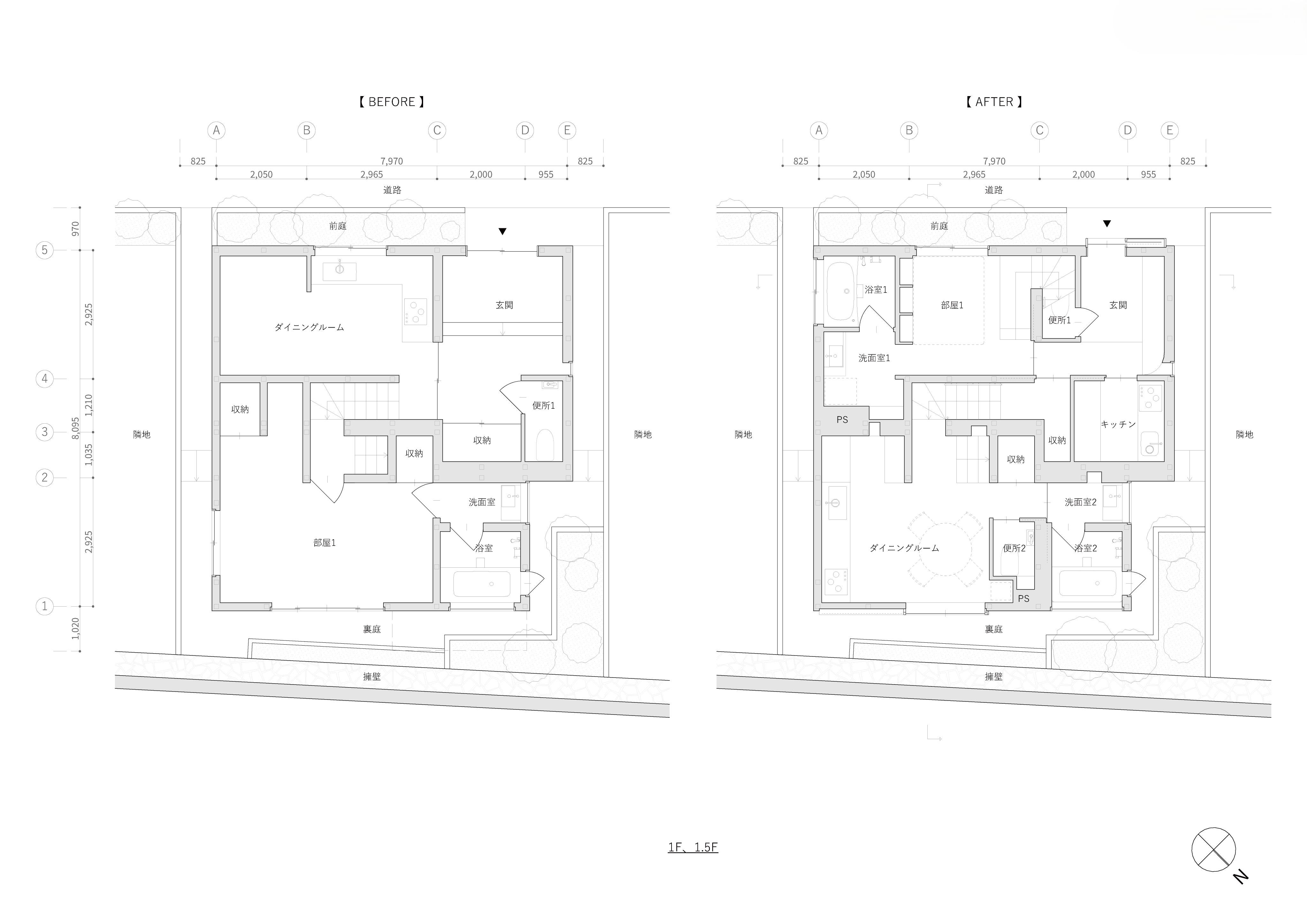

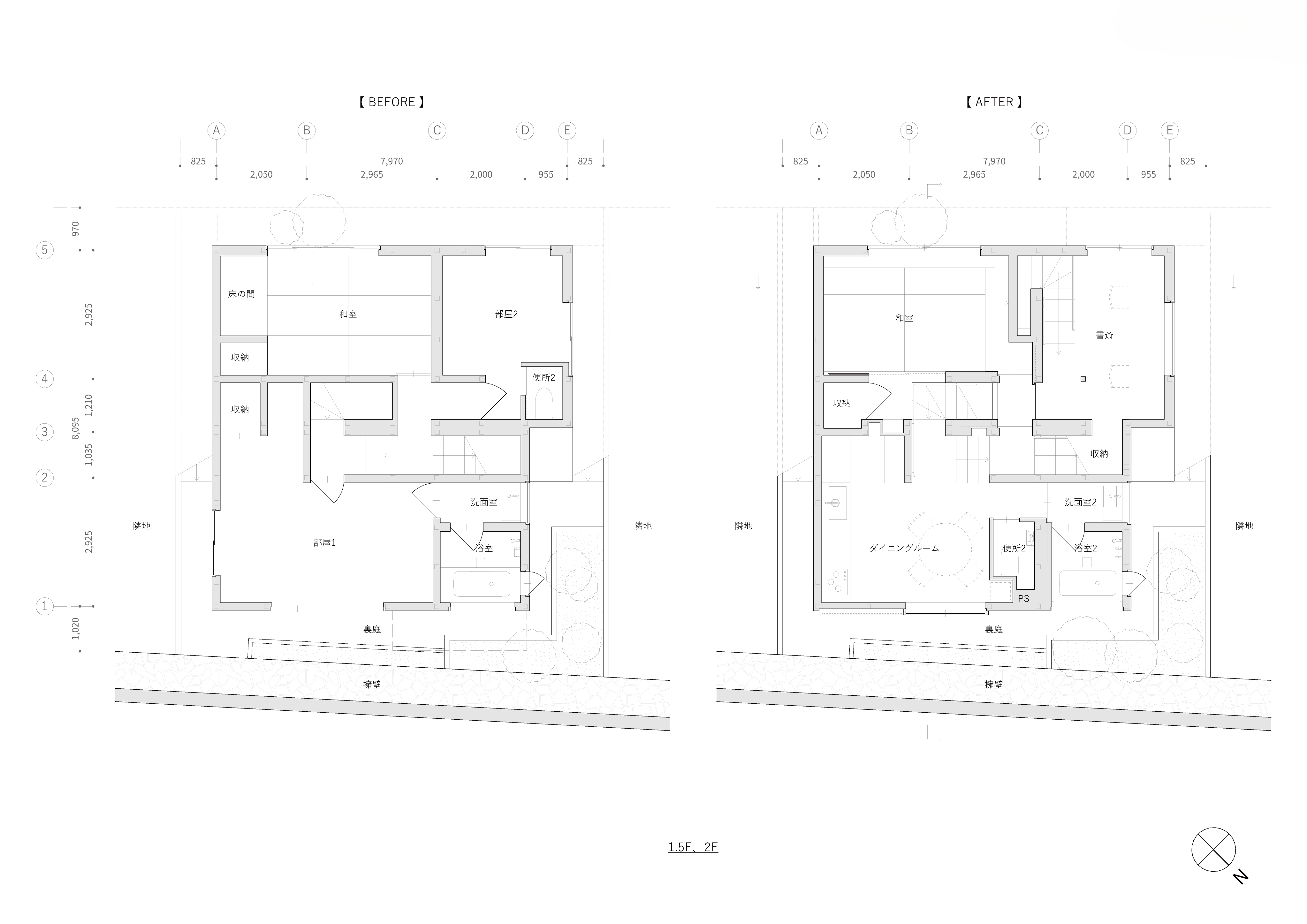

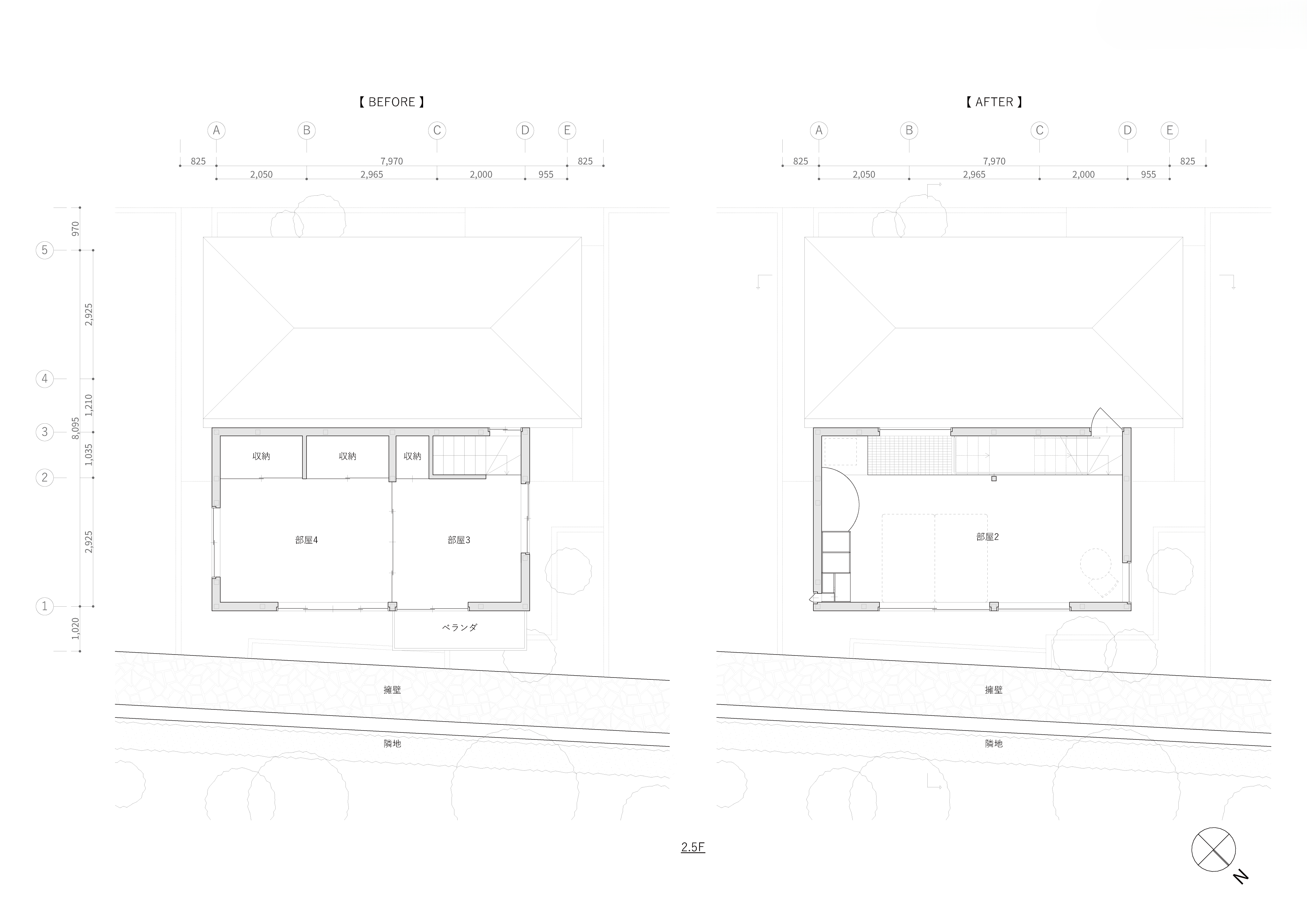

まず、2棟が無理やり接合されたことによる床のレベル差を活かし、実際の床面積以上に奥行きのある空間体験を作り出すため、主要構造に干渉しない範囲で各部屋を区切る壁を間引いた。これにより、元々個室に区画されていた状態から、複数の部屋が繋がりながらも分かれる状態をつくり、階段を中心とした回遊性を生み出した。2棟の境界が曖昧になるよう壁天井を隔てなく珪藻土で仕上げつつ、多様な居場所が連続するよう各室の造作にはその場所ごとの設えを施している。また、2棟の接合部の分厚い壁には、その厚みを活かしたニッチを設け、手摺は各空間を横断するように縦横に延長し、各室を仕切る引き戸は開け放した際に存在が目立たないよう枠のない引き込み戸とした。この引き戸を開け放てば全てひと連なりの空間となり、閉めればいくつかの組み合わせで2つのメゾネットとして独立する。玄関は近隣やゲスト向けの軽飲食店舗としても活用できるよう、ミニキッチンやトイレを配置しつつ、住居スペースとは引き戸で分節する計画とした。北東にそびえる擁壁は、季節や時間帯により表情を変える景色と捉え、1.5階のダイニングルームには、その擁壁に面して大きな窓を設けた。この窓からは、擁壁からの柔らかな反射光が射し込み、風は和室や書斎まで通り抜ける。隣家の庭や東山の景色を切り取る2.5階の窓から入り込んだ外部の景色や風、光、鳥や虫の音、山の匂いは、階段の吹き抜けから下の階まで伝っていく。

このように、本改修計画は、既存建物やその周辺環境に対して潜在的な価値を再発見し、内部区画の前提をとりはらうことで現れたひと連なりの空間をその外部まで心理的に拡張・再構築したものである。階段を中心とした各区画への回遊性が、元の増築による風通しの悪さを改善し、時にプライベート/ゲストなど複数の関係性を自由に結ぶ道となり、時に障子のような仕切りによって実体のある住まいとなる。120㎡という面積の中で多様な機能を持たせつつ空間の可変性を追求した住居の提案である。

Read more

Read less

蹴上のいえ

2つの家屋が最低限の手間で接合された既存建物や周辺環境の潜在的な価値を再発見し、設計者の自邸、オフィス、店舗、ゲストハウスという複合的な機能をもった住居へと改修する試みである。階段を中心とした各区画への回遊性が、元の増築による風通しの悪さを改善し、時にプライベート/ゲストなど複数の関係性を自由に結ぶ道となり、時に障子のような仕切りによって実体のある住まいとなる。120㎡という面積の中で多様な機能を持たせつつ空間の可変性を追求した住居の提案である。

敷地は住宅地でありながら、背面には高い擁壁、隣地の庭園、山の緑が続く、都市と自然が隣接する場所にある。既存建物は傾斜地に建つ2つの家屋が連結された独特な骨格を持ち、特に接合部は厚い壁で分断されていた。私たちは、この一見敬遠されるような既存建物と周辺環境の潜在的価値を再発見するため、現場で解体をしながら暮らし、限られた面積の中で私たちが求める住居、オフィス、ゲストハウス、店舗という複数の機能を融合させ、柔軟な可変性を持たせることを目指した。

まず、2棟が無理やり接合されたことによる床のレベル差を活かし、実際の床面積以上に奥行きのある空間体験を作り出すため、主要構造に干渉しない範囲で各部屋を区切る壁を間引いた。これにより、元々個室に区画されていた状態から、複数の部屋が繋がりながらも分かれる状態をつくり、階段を中心とした回遊性を生み出した。2棟の境界が曖昧になるよう壁天井を隔てなく珪藻土で仕上げつつ、多様な居場所が連続するよう各室の造作にはその場所ごとの設えを施している。また、2棟の接合部の分厚い壁には、その厚みを活かしたニッチを設け、手摺は各空間を横断するように縦横に延長し、各室を仕切る引き戸は開け放した際に存在が目立たないよう枠のない引き込み戸とした。この引き戸を開け放てば全てひと連なりの空間となり、閉めればいくつかの組み合わせで2つのメゾネットとして独立する。玄関は近隣やゲスト向けの軽飲食店舗としても活用できるよう、ミニキッチンやトイレを配置しつつ、住居スペースとは引き戸で分節する計画とした。北東にそびえる擁壁は、季節や時間帯により表情を変える景色と捉え、1.5階のダイニングルームには、その擁壁に面して大きな窓を設けた。この窓からは、擁壁からの柔らかな反射光が射し込み、風は和室や書斎まで通り抜ける。隣家の庭や東山の景色を切り取る2.5階の窓から入り込んだ外部の景色や風、光、鳥や虫の音、山の匂いは、階段の吹き抜けから下の階まで伝っていく。

このように、本改修計画は、既存建物やその周辺環境に対して潜在的な価値を再発見し、内部区画の前提をとりはらうことで現れたひと連なりの空間をその外部まで心理的に拡張・再構築したものである。階段を中心とした各区画への回遊性が、元の増築による風通しの悪さを改善し、時にプライベート/ゲストなど複数の関係性を自由に結ぶ道となり、時に障子のような仕切りによって実体のある住まいとなる。120㎡という面積の中で多様な機能を持たせつつ空間の可変性を追求した住居の提案である。

Read more

Read less

2025.09

Location:

Kyoto, Japan

Client:

HYPER RESORT

Status:

Built

Program:

Team

Direction: Hiroaki Suzuki

Design: Mire Kan

Collaborators

Construction: JED

Tile: MIZUNO SEITOEN LAB.

Steel: tuareg

Curtain Design: some/to

Landscape: Fushikaden, Fukufukutei

Advisor: Cabbage Truck

Photographer: Kazuyuki Okada